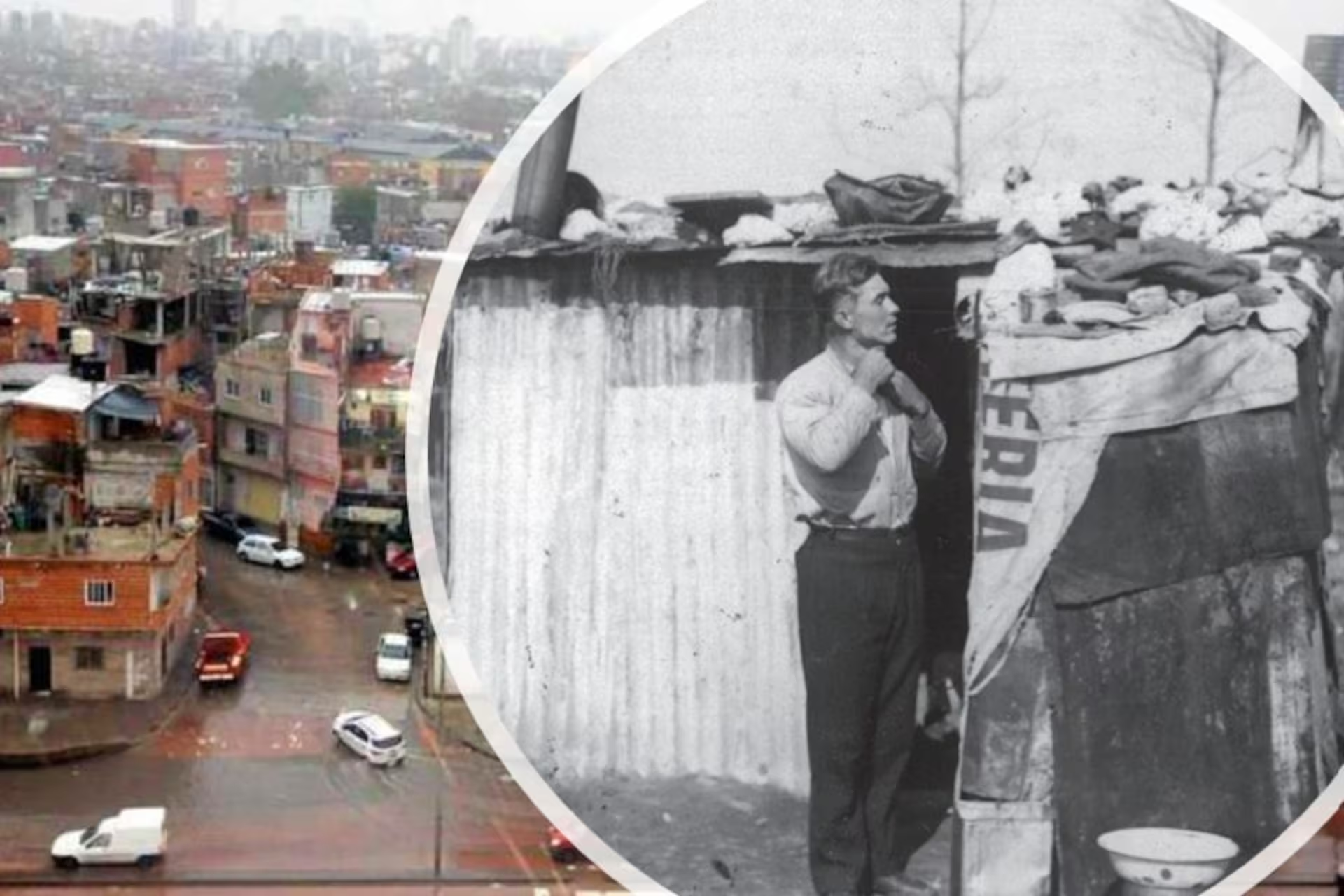

“Mientras Buenos Aires atravesaba su ‘edad dorada’ por el apogeo del modelo agroexportador que permitía grandes reformas urbanas, además del Centenario de 1910 con sus monumentos, el higienismo con la construcción de las grandes avenidas y el paisajismo de Carlos Thays, al mismo tiempo crecían las villas: dos caras de una misma moneda”, dice Valeria Snitcofsky, doctora en Historia, investigadora del CONICET y autora de Historia de las villas en la ciudad de Buenos Aires – De los orígenes hasta nuestros días, de editorial Tejido Urbano.

-¿Cuándo aparecieron las villas en la ciudad de Buenos Aires?

-Surgieron a finales de siglo XIX. Uno de los principales antecedentes de las villas actuales en la ciudad de Buenos Aires es el Barrio de Las Ranas, ubicado en Parque Patricios, alrededor de un basural. Sus casas eran muy precarias, estaban construidas con latas. Prácticamente al mismo tiempo se forma el barrio Bajo Belgrano, que luego dio origen a la villa 29.

El Barrio de las Ranas se formó junto al vaciadero municipal, entre Parque Patricios y Nueva Pompeya. Debe su nombre a una laguna cercana donde se podían encontrar numerosas ranas. Allí, lo que la ciudad desechaba se volvió sustento de muchos: la basura se convirtió en “una fuente de supervivencia”.

-¿Cómo eran las viviendas en el Barrio de Las Ranas?

-Se construían con latas de querosén o de galletitas que se utilizaban como ladrillos: las rellenaban y las apilaban. Las paredes de las casas eran latas rellenas.

-¿Cuándo se formó la villa 1-11-14, hoy Barrio Ricciadelli?

-Es una de las villas más antiguas de la ciudad. En 1911, la ciudad desaloja el Barrio de las Ranas y parte de la gente que vivía ahí, que eran lo que hoy conocemos como cartoneros o “recicladores urbanos”, se reubicó en el Bajo Flores. Eran alrededor de 100 personas. En 1913, una nota de LA NACION, habla de este fenómeno y es el primer registro de ocupación, de casillas precarias, en el bajo Flores.

-¿Cómo era la zona del Bajo Flores en aquella época?

-Era una zona inundable, con lagunas y arroyos. No hallé registros de que la zona perteneciera a un privado, me inclino por pensar que eran tierras fiscales. Recién en la década del 20 se estableció un basural a cielo abierto que luego fue el más grande la ciudad. Ahí se rellenaron las tierras y el lugar se volvió más habitable y se produjo un crecimiento del barrio.

-¿A qué se dedicaban los que habitaban la villa?

-La gente que trabajaba en el basural se dividía en dos grupos, los que tenían un trabajo formal, como los peones, y los que trabajaban en la informalidad, gente cirujeaba o reciclaba lo que encontraba en el basural. Después, a partir de los años 30, se convirtió en una zona de talleres y fábricas. Una de las más emblemáticas del lugar era Volcán.

-¿De dónde eran oriundos sus habitantes?

-Principalmente del interior del país. A partir de la década del 30, con la crisis del modelo agroexportador, con los inicios de la industrialización por sustitución de importaciones, hay en la ciudad de Buenos Aires una llegada masiva de migrantes internos que no encuentran un lugar en la ciudad y empiezan a crecer los barrios informales.

La publicación de “Cronista Mayor de Buenos Aires, Villa 1-11-14″, recoge testimonios de sus habitantes y descendientes de los primeros pobladores del lugar: “A mediados de los años 50 llegó don Hermenegildo desde el Chaco. Su hija, Licandra, recuerda: La fábrica de tanino donde trabajaba con quebracho colorado cerró; mi papá era foguista. Le pagaron con tierras, pero como no hizo los papeles, quedaron ahí, de nadie. “Vamos, vieja, yo me voy a Buenos Aires”, dijo, y se vino. En el Chaco ya no había sustento: vivíamos de la chacra, juntábamos algodón y sembrábamos todo lo que podíamos en la tierra grande. Limpiábamos los algodonales y trabajábamos en casa. No fui al colegio. Cuando llegué acá, nadie me dijo “andá a estudiar”: había que trabajar sin falta para llevarle a mi mamá la plata todos los sábados. Tenía cinco hermanos, todos chiquitos”.

-¿Había inmigrantes extranjeros?

-De países limítrofes, un poco. No encontré registro de inmigrantes europeos como sí los hubo en Retiro, la villa 31, que surgió en la década de 1930 con la llegada de inmigrantes y obreros a la zona portuaria. Tiene su lógica: Retiro estaba cerca el Hotel de Inmigrantes, el puerto. Fue una política pública construir el barrio inmigrantes, que después se fue extendiendo y aparecieron a su alrededor las casillas más precarias.

-¿Cómo se explica la fuerte presencia de la comunidad peruana hoy en el barrio?

-La inmigración peruana tuvo tres etapas. La primera, en 1950, llegaron varones jóvenes de sectores medios y medios-altos que venían a estudiar y desarrollarse profesionalmente. En 1980, con la inestabilidad económica y política en Perú, predominó la migración de trabajadores. Y en los 90, con las reformas neoliberales y la precarización, el flujo se disparó: se incrementó más de 400 por ciento a nivel país y más 800 por ciento en el AMBA.

“Villa miseria”

-¿Cuándo empieza a usarse la expresión “villa miseria” o “villa de emergencia” para nombrar estos asentamientos?

-Se suele decir que aparece junto con la novela de Bernardo Verbitsky, Villa Miseria, también es América, a fines de la década del 50. Pero yo encontré un documento oficial de 1956, que es el Plan de Emergencia, que fue un plan de desalojo masivo en el contexto de la Revolución Libertadora, y ahí ya se habla de “villa miseria” y “villa de emergencia”. Es decir que para mediados de los años 50 la expresión ya existía para designar a este tipo de espacio urbano.

-¿Cuándo pasó a llamarse 1-11-14 y por qué?

-En el Plan de Emergencia de 1956 aparecen identificadas y numeradas las villas de la Ciudad. Pero, curiosamente, el conteo comienzan a partir del número 17. Recién en 1970, en un informe de la Comisión Municipal de la Vivienda, aparecen todas las villas o los asentamientos de la ciudad, desde la número 1. La 1-11-14 deriva del crecimiento y la unificación de la villa 1 con la 11 y la 14.

Existe un punto geográfico clave en la historia de la Villa 1-11-14. Se trata del cruce de las avenidas Bonorino y Riestra, conocido como “las cuatro esquinas” o también como “las cuatro canillas”. Allí había cuatro canillas públicas (luego sumaron más) con buena presión de agua. El lugar funcionaba como lavadero y punto de encuentro. La gente iba a buscar agua y a lavar la ropa. Algunos incluso se bañaban o tomaban sol junto a un charco de agua que se formaba allí. “El que vivió en la villa si no conoce las cuatro esquinas y las canillas, no vivió, te está mintiendo”, dice un testimonio.

La urbanización

-¿Cuándo fue el primer relevamiento de villas en la ciudad?

-En 1956, dentro del Plan de Emergencia, se realiza el primer relevamiento general de villas y coincide con los primeros desalojos y la construcción de vivienda social.

El primer relevamiento, impulsado por la Comisión Nacional de la Vivienda, sirvió para poner por escrito algo que ya venía asomando desde los 40: que las villas eran un fenómeno urbano con peso propio. El relevamiento identificó 21 villas dentro de la Capital y contabilizó 33.920 habitantes viviendo allí. En pocas palabras, fue la primera “foto” oficial del mapa villero porteño.

-¿Qué pasó después del relevamiento?

-En los orígenes de las villas siempre está mezclado lo espontáneo y lo planificado. Siempre está el Estado queriendo construir viviendas… y muchas veces lo hace con materiales muy precarios o las obras quedan abandonadas. En la 1-11-14, la política fue desalojar y relocalizar en vivienda social. Una parte de esas relocalizaciones dio forma al Barrio Rivadavia, que nace a una cuadra de Bonorino y Riestra… y que ya está integrado a la 1-11-14.

-Con las viviendas sociales, nacieron mitos y leyendas. Una de ellas es el “asado al parquet”, reivindicado por restaurantes de temática peronista como “Perón-Perón” o “El General”.

-Es un mito urbano, sostenido por el prejuicio hacia las personas provenientes del campo, a quienes se les atribuía “no saber vivir en la ciudad”. En 1968, bajo la dictadura de Onganía, el Estado lanzó el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia para el AMBA: desalojar, relocalizar y “reeducar” a quienes vivían en las villas. El plan consistía de dos etapas. La primera, era la construcción de Núcleos Habitacionales Transitorios pensados para alojar a habitantes de las villas durante un año, mientras eran “reeducados” por trabajadoras sociales. Pero muchos, como el Complejo Habitacional Zavaleta, dejaron de ser provisorios, se volvieron permanentes… ¡y después fueron catalogados como nuevas villas o como espacios a desalojar!

-El segundo paso, imagino, tiene que ver con el nacimiento de los monoblocks.

-Exacto, el segundo paso prometía “viviendas definitivas en grandes conjuntos”. Así fueron concebidos Lugano 1 y 2, los complejos Carlos Gardel y Ejército de los Andes, mal llamado “Fuerte Apache”. Pero el deterioro y la dificultad para sostener el mantenimiento de los edificios en el largo plazo, con niveles de empleo inestables, hicieron lo contrario de lo anunciado: en vez de erradicar las villas, ayudaron a crear otras.

-¿Los planes de erradicación de villas se aceleraron en los años previos al Mundial 78?

-Ese fue el operativo de erradicación más violento y ambicioso de la historia de las villas de la Ciudad: más de 200.000 personas fueron desalojadas por la fuerza. Muchas familias fueron llevadas al conurbano, donde se formaron nuevas villas y aumentó la población en condiciones precarias: los subían en camiones de basura y los dejaban del otro lado de la General Paz, en camiones volcadores. Abrían el camión y tiraban a la gente en la provincia de Buenos Aires. Una parte importante terminó en La Matanza. Hubo también traslados a Paraguay y Bolivia, mediante convenios entre la dictadura argentina con Alfredo Stroessner y Hugo Banzer. Se presentaba como una “repatriación voluntaria”, pero la realidad es que aparecían en topadoras, les tiraban la casa abajo, venía la policía montada, los tanques… no había mucho margen para decir: “Yo no me quiero ir”. En 1983 quedaban apenas unas 12 mil personas viviendo en villas en la ciudad.

De villa 1-11-14 a Barrio Rodolfo Ricciardelli

Desde noviembre de 2019, por decisión de la legislatura porteña, la villa 1-11-14 se llama “Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli” en homenaje al histórico cura villero del barrio.

-¿Quién fue el padre Ricciardelli?

-Con el regreso de la democracia, las villas volvieron a crecer desde sus escombros. Comenzó el repoblamiento, con vínculos más tensos, con comedores y primeros registros de consumos problemáticos. Rodolfo Ricciardelli acompañó al barrio y denunció los abusos de los operativos que eran reconocidos por las propias autoridades.

Hoy, la antigua villa 1-11-14 no es un punto ciego en el mapa. Según los números del censo del IVC (2018) allí viven 40.059 vecinos. A modo de referencia, hay que destacar que Parque Patricios tiene 40.657 habitantes y Monserrat 41.435. Y para leer esta cifra sin reparos, para Snitcofsky es importante destacar que: “La violencia no es la norma en la historia de la villa, eran barrios obreros. El trabajo ordenaba la vida, las rutinas y los vínculos. Las drogas no estaban en el centro. Lo que cambió fue la pérdida de empleo: la precarización y el desempleo desarmaron esas tramas y alteraron la convivencia”.

Actualidadhace 3 meses

Actualidadhace 3 meses

Actualidadhace 6 meses

Actualidadhace 6 meses

Actualidadhace 6 meses

Actualidadhace 6 meses

Actualidadhace 5 meses

Actualidadhace 5 meses

Actualidadhace 5 meses

Actualidadhace 5 meses

Actualidadhace 5 meses

Actualidadhace 5 meses

Actualidadhace 6 meses

Actualidadhace 6 meses

Actualidadhace 5 meses

Actualidadhace 5 meses